Als «Missive des Monats» stellen wir Ihnen jeden ersten Freitag im Monat ein besonders interessantes Schriftstück vor.

Das Appenzellerland stand im 15. Jahrhunderts mit der Stadt St.Gallen in einer engen Beziehung, in der sie sich gegenseitigen Rechtsbeistand und Rechtshilfe zusicherten. Trotz Nähe kam es aber auch zu Konflikten. Differenzen zwischen den Bündnispartnern sollten aber nur im geregelten Schiedsverfahren bereinigt werden.

Ursprung ihrer Freundschaft waren unter anderem die Appenzeller Kriege in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, bei denen sie sich gemeinsam gegen ihre Herrschaft, die Fürstabtei St.Gallen, auflehnten und ihre Freiheit erlangten. Ihre Nähe in Rechtsfragen lässt sich in der Briefkommunikation zwischen dem Land Appenzell und der Stadt St.Gallen deutlich nachzeichnen.

Ein Mordfall während politischer Unruhen

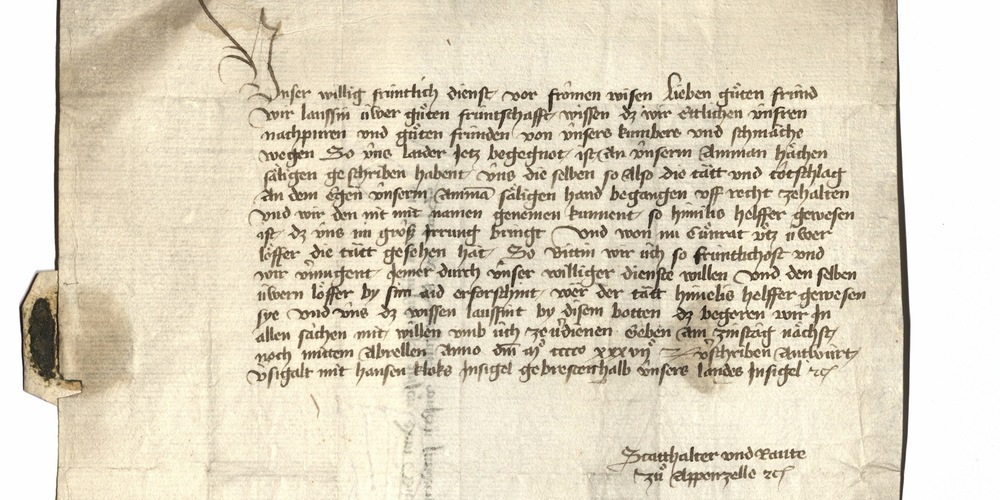

Im April des Jahres 1437 bat der Appenzeller Statthalter die St.Galler, ihn bei der Aufklärung des Totschlags des Ammanns Ulrich Häch zu unterstützen. Dem Tötungsdelikt gingen innere politische Unruhen im Zusammenhang mit dem Kloster St.Gallen und den Appenzeller Kriegen voraus. Die Eidgenossenschaft als Schutzherrin von Appenzell handelte mit der Fürstabtei St.Gallen einen Kompromiss – den Schiedsspruch von 1421 – aus.

Als sich am Ende der Kriege 1429 Appenzell dem eidgenössischen Schiedsspruch unterwarf, beschuldigten, der zuvor abgesetzte und aufrührerische Appenzeller Alt-Ammann Walter Koppenhan und sein Vertrauter Ulrich Himmeli, den amtierenden Ammann Häch, er habe bei den Verhandlungen vorschnell dem Schiedsspruch zugestimmt und damit Appenzell verraten.

Sie starteten eine regelrechte Verleumdungskampagne und beschuldigten Häch gar, er habe sich bestechen lassen. Da man Häch jedoch von den Anschuldigungen freisprach, wurde nun nachweisbar Himmeli der Verleumdung angeklagt, der jedoch mehrmals nicht vor Gericht erschien. Himmeli beendete die Fehde, als er seinen Gegner Ulrich Häch auf dem Weg von Appenzell nach Hundwil ermorden liess und aus dem Land floh.