Pflegefamilien und Pfadfinder bereiten ihnen eine Zuflucht, die neben Fürsorge auch zahlreiche Herausforderungen mit sich bringt.

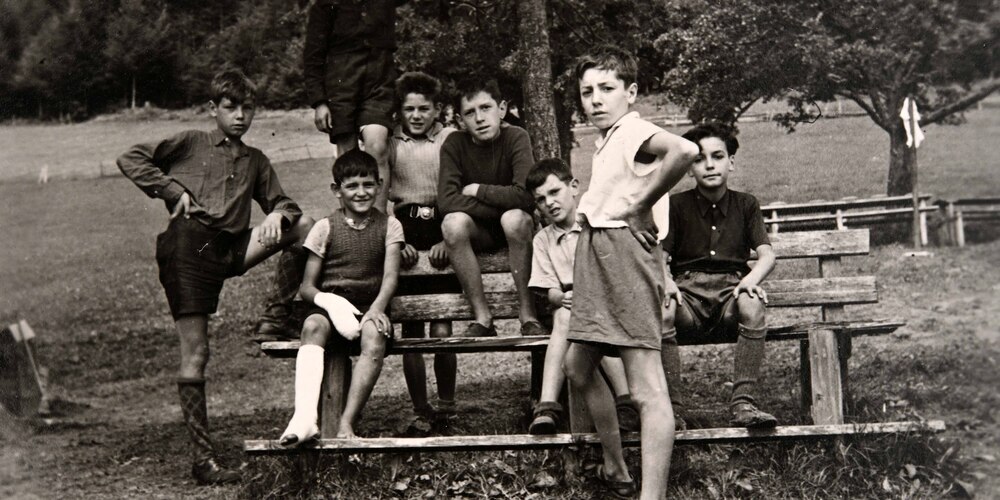

Sie sind müde und ausgehungert. Ihre Kleider hängen wie Lumpen an ihren dünnen Körpern. Ihre Blicke sind starr. Wir sind im Sommer 1945, der Zweite Weltkrieg hat das alte Europa zerstört. In Genf besteigen 45 Franzosenjungen einen Zug Richtung St.Gallen. Für drei Monate sollen sie sich von Krieg, Leid und Zerstörung erholen.

Schwierige Finanzierung

Die Initiative, kriegsgeschädigte Kinder während und nach dem Zweiten Weltkrieg in der Schweiz für eine bestimmte Zeit zu Erholungszwecken aufzunehmen, geht vom Bundeskommissariat für soziale Aufgaben in Bern aus.

Die strategische Umsetzung übernehmen der Schweizerische Pfadfinderbund und die Kinderhilfe des Schweizerischen Roten Kreuzes. Die operative Leitung vor Ort haben die Kantone und Gemeinden.

In St.Gallen trägt die Zusammenarbeit Früchte. Die Finanzierung des Vorhabens gestaltet sich zwar schwierig, aber sie gelingt. Ein Teil wird von Taggeldern des Roten Kreuzes gedeckt, der Rest kann durch finanzielle und materielle Spenden von Vereinen und Privaten in Kanton und Gemeinden sowie Einzelinitiativen wie das Verkaufen von Postkarten gedeckt werden.

Organisiert und durchgeführt vom Pfadfinderverein

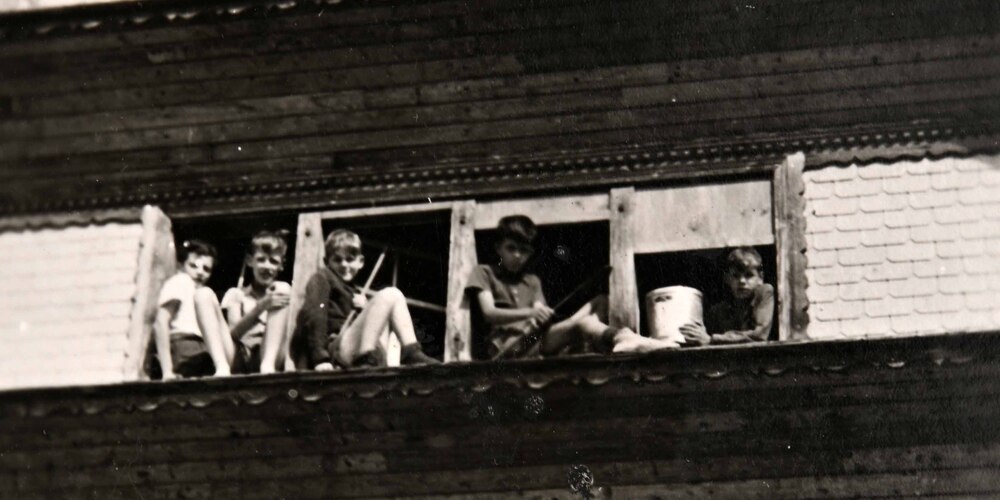

Die Organisation und Durchführung in der Stadt St.Gallen liegt in den Händen der Pfadfindervereine, in unserem Falle der Pfadfinderabteilung Hospiz.

Nach einem kurzen Zwischenstopp in Zürich kommen die Knaben am Bahnhof St.Gallen an und werden von singenden Pfadfindern empfangen. Nach einer Begrüssungszeremonie gehen alle gemeinsam in einen Garten an der Notkerstrasse.

Dort werden sie von ihren Pflegefamilien abgeholt. Insgesamt werden sie drei bis sechs Wochen bei ihnen leben.