Dr. Carsten Priebes Frau fiel auf, dass diese nicht einmal im ortseigenen Museum Einzug fand und das, obwohl es im November 500 Jahre her ist. Dies nahm der Autor als Anlass sein nächstes Buch einem regionalen Thema zu widmen.

«Mit Büchern bin ich aufgewachsen. Ende der 1990er-Jahre habe ich bei einem Verlag mein erstes Eigenes veröffentlicht. Unterdessen war ich sicherlich schon 20 Mal an der Frankfurter Buchmesse. Schreiben ist für mich ein Handwerk, das ich sehr gerne ausübe», resümiert der 58-jährige Dr. Carsten Priebe, welcher seit 20 Jahren mit seiner Familie in Rafz wohnt. Als junger Mann studierte er in Karlsruhe Wirtschaft sowie Technikgeschichte und promovierte anschliessend. Seither ist er als Journalist bei Schweizer Medien, unter anderem bei der Bilanz, tätig – auch als Ressortleiter. «Heute bin ich hauptberuflich Publizist und schreibe zu ganz unterschiedlichen Themen. Kürzlich sind zwei Managerbücher zu Künstlicher Intelligenz erschienen.»

Recherche verschlingt die meiste Zeit

Bei den meisten Büchern sei die Themenwahl einem Auftrag, persönlichem Interesse oder dem puren Zufall zuzuschreiben. Ab und zu gebe es Lebensereignisse oder Erfahrungen, die zu einer Recherche führen und schlussendlich in ein Buchprojekt münden würden. «E-Books und die Schnelllebigkeit unserer Zeit haben das Schreiben revolutioniert», so Priebe. Es freue ihn, dass er seine Werke bei Amazon, dem grössten Buchhändler der Welt, anbieten könne. «Früher war alles kleinräumiger und viel komplizierter.»

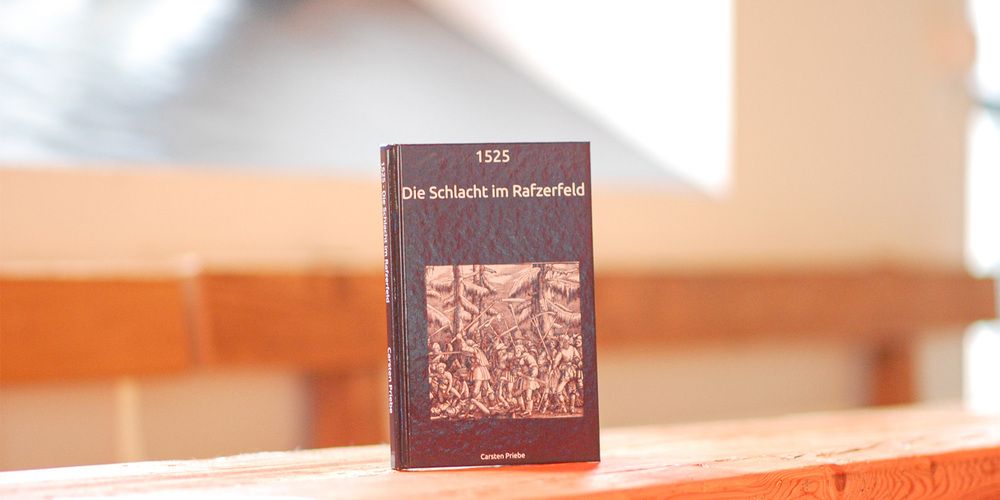

Manche Bücher seien sehr aufwendig zu recherchieren. Dazu gehöre oft etwa eine Reise in Museen und Bibliotheken sowie das Verhandeln über Bildrechte mit Museen. Durch das Internet seien aber viele Recherchen einfacher geworden. Ist dann das benötigte Material beisammen, gehe es ans Eingemachte – dem Schreiben. «Das Rafzerfeld ist die Wahlheimat von meiner Frau und mir. Beim Buch ‹1525 – die Schlacht im Rafzerfeld› machte mich meine naturliebende Frau, die sich sehr für Biodiversität interessiert, auf die besondere topographiesche Lage des Rafzerfeldes aufmerksam.» sagt der Autor lächelnd dem «Bock».

Im Normalfall lege er keinen Zeitplan fest. Nach etlichen geschriebenen Büchern habe er ein Gefühl dafür entwickelt, wie lange etwas ungefähr daure. So nehme die Recherche die grösste Zeit in Anspruch. Die Planung habe er im Kopf und das Schreiben gehe meistens leicht von der Hand, so Priebe: «Zum Glück ist meine Frau von Beruf Lektorin. Sie übernimmt das Proof-Reading jeweils sehr effizient und kompetent.» Seine Frau hat unter anderem Germanistik an der Universität Zürich studiert und ergänze ihn dadurch bei der Arbeit perfekt.