Bereits 1632 hatten die protestantischen Schweden, verbündet mit Frankreich und dem Herzogtum Württemberg, das Ufer des Bodensees erreicht. Sie eroberten zunächst das katholische Radolfzell. In der Folge stellten die Kriegsparteien Kriegsflotten mit bewaffneten Lastschiffen, aber auch mit eigentlichen Kriegsschiffen. Gegenseitig wurden Transportschiffe gekapert, aber auch Orte vom See her beschossen.

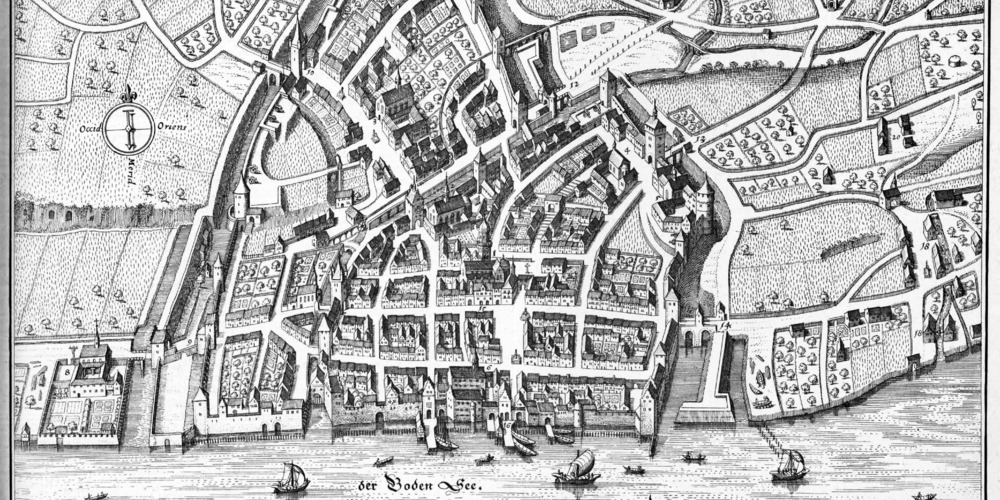

1633 versuchten die Schweden erfolglos, Konstanz zu erobern. Katholische Orte der Eidgenossenschaft versorgten Konstanz unter Missachtung der Neutralität mit Nachschub. Die Schweden belagerten daraufhin Überlingen, aber ebenfalls erfolglos. Hingegen eroberten sie Buchhorn (das heutige Friedrichshafen) und bauten dort das grösste Bodenseekriegsschiff mit 22 Kanonen.

Nach der grossen Landschlacht bei Nördlingen im Spätsommer 1634, die mit einer totalen Niederlage der Schweden endete, räumten sie Radolfzell und Buchhorn, versenkten ihre Schiffe und zogen ihre Truppen aus dem Bodenseeraum zurück.

Bis 1642 blieb der Bodenseeraum ohne grössere Kampfhandlungen. Doch anfangs 1643 besetzten französische Truppen Überlingen. Mit ihren 16 Kriegsschiffen eroberten sie zusammen mit den Württembergern weitere Stützpunkte am nördlichen Seeufer. Im Frühjahr 1644 erzwangen bayrische Truppen jedoch die Rückgabe von Überlingen.

So ging das über längere Zeit stets hin und her. Die protestantische Seite blieb mit ihren Überfällen eine dauernde Gefahr für die kaiserlichen Stellungen; sie kaperte mit eroberten Schiffen immer wieder feindliche Transportschiffe. Ende 1646 tauchten am östlichen Seeufer starke schwedisch-französische Truppen auf.

Sie griffen Bregenz an und nahmen Stadt und Hafen ein, ebenso fielen Überlingen, Langenargen, Radolfzell und die Mainau an die Schweden. Sie beherrschten jeden Punkt des Sees, obwohl sie Bregenz bald wieder räumten. Sie verfügten über vier grosse Kriegsschiffe und zahlreiche kleinere Einheiten, erhoben Steuern sowie Zölle für den Korn- und den Salzhandel und blockierten die Häfen von Lindau und Konstanz.