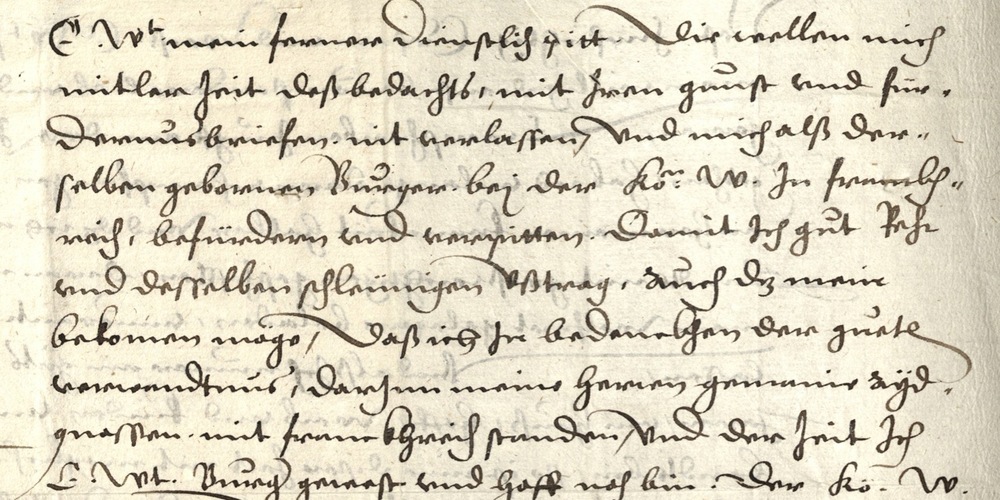

Im Spätsommer 1551 erhielten Bürgermeister und Rat von St.Gallen einen Brief von Hieronymus Sailer aus Augsburg. Dieser antwortete darin auf die Aufforderung der St.Galler Obrigkeit, seine Bürgerrechtsurkunde zwecks Vernichtung zurückzuschicken. Sailer wollte sein Bürgerrecht jedoch unbedingt behalten – auf die Gründe gehen wir später ein – und argumentierte zunächst ausweichend auf den St.Galler Wunsch.

Er schrieb im ersten Teil des Briefes ausweichend, er sei gerade erst nach zweijähriger Abwesenheit zu Frau und Kindern zurückgekehrt und könne frühestens in drei, vier Monaten nach St.Gallen kommen. Bis dann bitte er um Aufschub.

Im zweiten Teil des Briefes änderte sich der Tonfall; gleichzeitig dürfte Bürgermeister und Rat gedämmert haben, dass Sailer nicht die Absicht hatte, sein Bürgerrecht aufzugeben. Er trat nun offensiv auf und gelangte mit einer Bitte an die St.Galler Obrigkeit. Der französische König schulde ihm einen grossen Geldbetrag, dessen Auszahlung jedoch durch «allerlai Eintrag und unbilliche Verhinderung» verzögert werde.

Deshalb bitte er Bürgermeister und Rat von St.Gallen darum, dass sie sich für ihn in dieser Angelegenheit einsetzten. Als Bürger konnte er das von seiner Obrigkeit erwarten. Gleichzeitig hoffte er, von den guten Beziehungen der Eidgenossenschaft und damit auch von St.Gallen zum französischen König profitieren zu können.

Die St.Galler gingen auf Sailers Aufforderung jedoch nicht ein, beharrten sie doch weiterhin auf der Rückgabe der Bürgerrechtsurkunde. In den folgenden zwei Jahren wurde über verschiedene Mittelsmänner um das Bürgerrecht gefeilscht, ohne zu einem endgültigen Ergebnis zu kommen. Schliesslich schrieb Sailer am 3. Mai 1553 nach St.Gallen, ihn befremde die Unnachgiebigkeit von Bürgermeister und Rat in dieser Sache, denn er sei: «in eur Statt Originarius Civis und wie menigclich en wissendt von Eeren erporen» – er sei ein ursprünglicher Bürger ihrer Stadt und wie bekannt ist, aus gutem Hause.

Er denke nicht daran, sein Bürgerrecht aufzugeben, auch wenn die St.Galler damit drohten, die Augsburger Obrigkeit deswegen um Hilfe zu bitten. Offenbar knickte Sailer wenige Monate später trotzdem ein: So wird am 12. Dezember 1553 im Protokoll der Ratssitzung knapp vermerkt, dass Sailers Bürgerrechtsurkunde vernichtet wurde.

Zwei Fragen drängen sich auf. Wer war Hieronymus Sailer und warum kämpfte er über Jahre hinweg um sein St.Galler Bürgerrecht, wenn sein Lebensmittelpunkt doch im Ausland war?