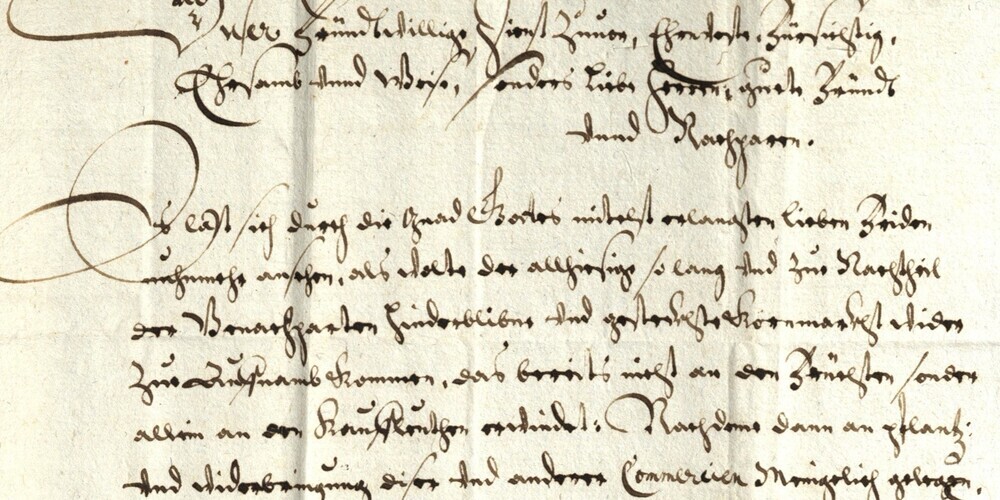

Als «Missive des Monats» stellen wir Ihnen jeden ersten Freitag im Monat ein besonders interessantes Schriftstück vor. Heute zeigen wir, dass Zölle schon im 17. Jahrhundert ein Problem darstellen konnten.

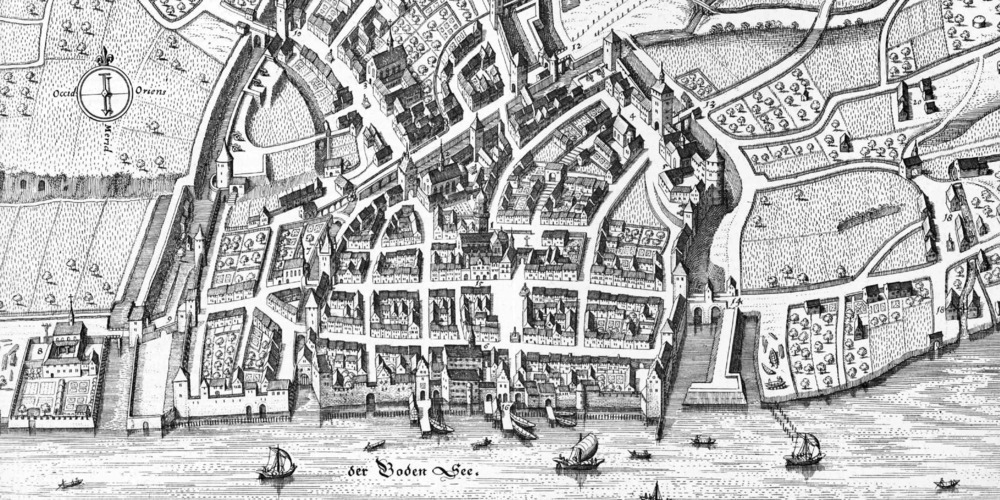

Zwei knapp gehaltene Missiven vom Oktober 1650 – also vor präzis 375 Jahren – thematisieren den damaligen Handel mit Nahrungsmitteln über den Bodensee und die Problematik der darauf erhobenen Zölle:

Am 5. Oktober 1650 (Datum nach gregorianischem Kalender) schrieben Bürgermeister und Rat zu Überlingen ihren Kollegen in St.Gallen (Missive Nr. 4061). Sie zeigten an, dass der Kornmarkt in Überlingen, der wegen des 30jährigen Krieges eingestellt war, nach dem inzwischen erfolgten Friedensschluss von 1648 wieder aufgenommen werde.

Die St.Galler Kaufleute hätten stets einen regen Handel mit Überlingen getrieben. Bürgermeister und Rat bitten die St.Galler Regierung, ihren Bürgern entsprechend Mitteilung zu machen in der Hoffnung, dass deren Vertrauen in das Überlinger Gewerbe wieder zurückkehre und der Handel wieder floriere.

Zwölf Tage später, am 7. Oktober 1650 (Datum nach julianischem Kalender), antworteten die St.Galler (Missive Nr. 4062). Sie hätten die Nachricht von der Wiederaufnahme des althergebrachten Kornmarktes ihren Gewerbetreibenden aus der Zunft der Pfister (Bäcker) zukommen lassen.

Die Pfister hätten sich aber darüber beschwert, dass die Zölle und andere Unkosten, die auf den Waren erhoben würden, zurzeit so hoch seien, dass sie den Markt nicht benützen könnten. Sobald die Zölle und die Kosten wieder – wie in anderen Orten bereits geschehen – «in den alten tax herabgesezt» seien, würden sie den Markt wie früher wieder besuchen.