«Von einer Schweitzerin mit einem grossen Barte»

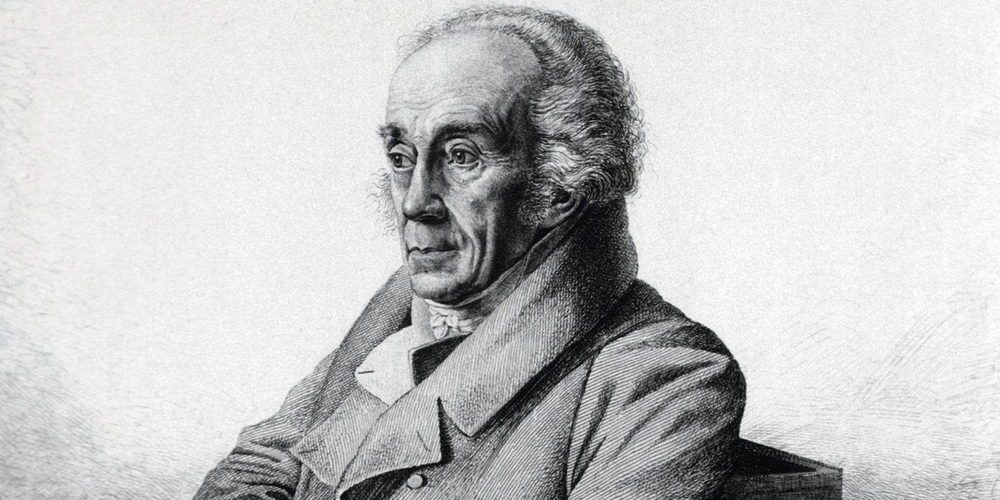

Arthur Schopenhauer (1788-1860) bezog 1809 die Universität Göttingen, wo er sich «als Mediziner einschreiben ließ». Später gab er die Medizin auf und widmete sich «ausschließlich der Philosophie». Seine Begeisterung für die Naturwissenschaften führten den Studenten auch in die Vorlesungen des Naturforschers und Professors der Medizin Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840). Dieser hatte 1783 eine Reise in die Schweiz unternommen und war im Juli über St.Gallen nach Appenzell, in den Alpstein und ins Wildkirchli, gekommen.

Im Wintersemester 1809/10 besuchte Schopenhauer Blumenbachs Vorlesung über Naturgeschichte. In seiner Mitschrift dieses Kollegs steht, Blumenbach habe die wilde Aurikel «auf den Appenzeller Alpen gefunden». Und in Klammer stellte der Student die Frage: «Sollte er die Fluenblume meynen? Er beschreibt sie gelb.» Was Schopenhauer als «Fluenblume» bezeichnete, ist das Fluhblümchen, die gelbblühende Aurikel, die an den Felswänden des Walensees und im Pilatusgebiet wächst. Wenn Blumenbach auf dem Wildkirchli war, fand er dort das «Auriggeli», eben die wilde Aurikel, eine Art Primel.

Im Wintersemester 1809/10 besuchte Schopenhauer Blumenbachs Vorlesung über Naturgeschichte. In seiner Mitschrift dieses Kollegs steht, Blumenbach habe die wilde Aurikel «auf den Appenzeller Alpen gefunden». Und in Klammer stellte der Student die Frage: «Sollte er die Fluenblume meynen? Er beschreibt sie gelb.» Was Schopenhauer als «Fluenblume» bezeichnete, ist das Fluhblümchen, die gelbblühende Aurikel, die an den Felswänden des Walensees und im Pilatusgebiet wächst. Wenn Blumenbach auf dem Wildkirchli war, fand er dort das «Auriggeli», eben die wilde Aurikel, eine Art Primel.

Arthur Schopenhauer hat während einer langen Reise mit seinen Eltern durch Holland, England, Frankreich, die Schweiz, Österreich und Deutschland 1803/04 am 3. Juni 1804 mit einem Führer den Pilatus bestiegen, wo er auch das Fluhblümchen fand. In seinem Reisetagebuch schrieb der Sechzehnjährige, er habe auf dem «Pilatusberg» «eine Blume gefunden, welche von allen, die ich kenne, beynahe den schönsten Geruch hat. Es ist die Fluen-Blume: sie hat das eigenthümliche, daß sich nicht allein auf der höchsten Spitze des Berges, u. nicht allein auf Felsengrund wächst; sondern sie steht blos an dem schwindeligen Abgrund, wo man sie in Menge sieht: der Führer legte sich mit dem halben Leib über den Abgrund hinaus, um sie mit ausgestrecktem Arm zu erreichen. Ich konnte nur eine einzige pflücken. Die Fluen-Blume ähnelt im äußern vollkommen einer gelben Aurikel, ihr Geruch ist aber von dieser ganz verschieden, u. überaus balsamisch u. schön, sie haucht die reine Bergluft aus, von der sie sich nährt. [ … ] Alle Menschen, die uns begegneten, fragten, als sie unseren Aufzug, die Bergstöcke, u. die Fluenblumen an unsren Hüten sahen, wo wir gewesen wären, u. erkundigten sich, ob noch viel Schnee oben läge, wie hoch die Kühe schon wären etc. Um acht Uhr kamen wir endlich in Lucern an; nachdem ich funfzehn Stunden auf den Beinen gewesen war.»

In Schopenhauers kleinen philosophischen Schriften, den «Parerga und Paralipomena», findet sich ein langes Kapitel «Ueber die Universitäts-Philosophie», in welchem er das Fluhblümchen als Gleichnis zur Philosophie anführt und schreibt, er neige sich mehr und mehr zu der Meinung, «dass es für die Philosophie heilsamer wäre, wenn sie aufhörte, ein Gewerbe zu seyn, und nicht mehr im bürgerlichen Leben durch Professoren repräsentirt, aufträte. Sie ist eine Pflanze, die, wie die Alpenrose und die Fluenblume, nur in freier Bergluft gedieht, hingegen bei künstlicher Pflege ausartet.»

Appenzell erwähnte Blumenbach auch im Zusammenhang mit einer Abbildung der Elisabetha Knechtlin oder Knechtle (geboren 1620) von 1703/04. Als der Professor das Thema «Zwitter» behandelte, notierte Schopenhauer in seine Vorlesungsnachschrift: «Als Beyspiel der weiblichen sich der männlichen nähernden Bildung, zeigt er das alte Porträtt in Oehl, Elisabeth Knechtinn aus Appenzell die einen Bart hat, der zum Gürtel hinab reicht, 8 Jahr verheyrathet war, und in einem Alter von 83 Jahren gemahlt wurde. – Den Kupferstich einer schönen Hetrurischen Vase, auf der (als Ideal vollkommener Schönheit, welche die Extreme beyder Geschlechter vermeidet) ein reizender weiblicher Körper mit männlichen Geschlechtstheilen gemahlt ist. (Ein schönes Gebilde der lüsternen Phantasie der Alten, das mir aus ihrer Knabenliebe entsprungen scheint.)»

Zum Eintrag über diese etruskische Vase schrieb Schopenhauer einen Vers des Dichters Decimus Magnus Ausonius (um 310-393/395) an den Rand:

«Dum dubitavit natura, marem faceretne pullam, Factus es, o pulcher, pene puella, puer!»

(Unschlüssig war die Natur, welch Geschlecht sie Dir, Schöner, verleihe, Und so erschuf sie ein Mädchen mit männlichem Glied!)

Das Thema «Knabenliebe»(Päderastie) hat der Philosoph später ausführlich in einem Anhang zum Kapitel «Metaphysik der Geschlechtsliebe» in seinem Hauptwerk «Die Welt als Wille und Vorstellung» behandelt.

Der Göttinger Professor Blumenbach war seinerzeit viel auf Reisen und besuchte immer wieder auch Kassel, wo er vielleicht eines der damals in der Löwenburg befindlichen Porträts der Elisabetha ausgeliehen hat.

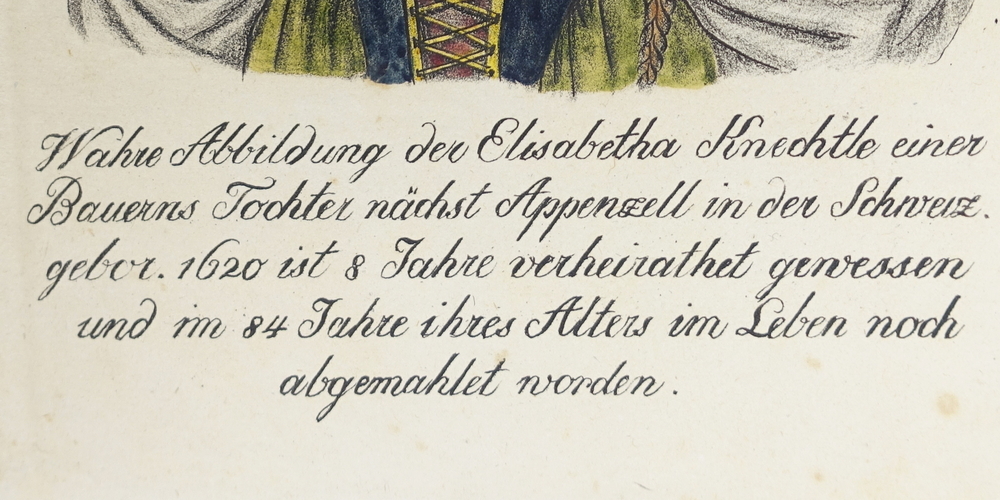

Über die von Blumenbach erwähnte Elisabetha Knechtlin aus Appenzell schrieb 2017 ausführlich der Direktor der Gemäldegalerie der Museumslandschaft Hessen Kassel, Justus Lange, auf den wir uns hier berufen. Er zitiert aus der «Sammlung von Natur- und Medicin- Wie auch hierzu gehörigen Kunst- und Literatur-Geschichten, So such An. 1724. in den 3. Sommer-Monaten in Schlesien und andern Ländern begeben». In diesem 1726 erschienenen Werk findet sich unter dem Titel «Von einer Schweitzerin mit einem grossen Barte» eine lange Abhandlung über den Bart von Heinrich Christian Winter, «Medicus und Physicus zu Suhla im Hennebergischen». Da steht, es gebe auch «bärtige Weiber», und es finde sich dort eine Abbildung mit der Legende: «Wahre Abbildtung Elisabetha Knechtlin, eines bauerens Tochter nechst Appazell in der Schweitz, geboren 1620; ist 8 Jahr Verheyrath gewessen, und in 84. Jahr Ihres Alters im leben annoch abgemahlet Worden.»

Eine Zeichnung, «Feder und Pinsel in Schwarz und Grau», in der Zentralbibliothek in Zürich diente vermutlich als Vorlage für den Kupferstich, der vom Kupferstecher Johann Bartholomäus Strahowsky (gestorben um 1790) aus Breslau stammt. Eine solche Abbildung liess, nach Winter, Herzog Ernst Ludwig I. von Sachsen-Meiningen (1673-1724) um 1723 «wegen seiner Curiositaet expresse aus der Schweitz bringen, und solches verschiedenemal als eine Raritaet abschildern».

Wie dieses Bildnis der Elisabetha nach Kassel gelangte, konnte Lange bis jetzt nicht herausfinden. Dafür erwähnt er noch «ein zweites Exemplar der bärtigen Elisabeth», das erstmals 1749 in Kassel erwähnt wird. Von Justus Lange erfahren wir noch, dass das Gemälde der Basler Theologe Hieronymus Annoni (1697-1770) 1736 gesehen und in seinem Reisetagebuch beschrieben habe. Er schrieb mir auch, ganz offensichtlich müsse Frau Knechtlin eine Berühmtheit gewesen sein, weil es von ihr eine Anzahl von Bildnissen gebe. Sie wurde 1835 auch im «Lehrbuch der Zoologie» des Botanikers und Zoologen Friedrich Siegmund Voigt (1781-1850) erwähnt.

Nach Roland Inauen, dem Regierenden Landammann von Appenzell-Innerrhoden, ist Elisabetha Knechtle in Appenzell «sehr wohl bekannt», gibt es doch im Museum Appenzell gleich zwei verschiedene Radierungen von ihr. Nach Auskunft des Landesarchivars Sandro Frefel konnte aber leider weder ihr Geburtsjahr von 1620 noch ihr Todesdatum in den Kirchenbüchern von Appenzell gefunden werden. Der ehemalige Landesarchivar Hermann Grosser (1911-1995) schrieb im «Jahresbericht des Historischen Vereins Appenzell für 1981», ein Originalbild der Elisabeth Knechtle habe für das Museum «leider vor einigen Jahren nicht erworben werden» können.

Ob es sich dabei um jenes Porträt gehandelt hat, das sich heute im Privatbesitz in unserer Gegend befindet, ist ungewiss. Über dieses sehr gut erhaltene, eindrückliche Ölgemälde ist leider nichts weiter bekannt.

Von den weiteren Porträts seinen noch erwähnt das schöne Brustbild «einer älteren Frau in Schweizer Tracht mit einer schwarzen Haube auf dem Kopf» im Stadtmuseum Burghauser in Bayern. Nach Auskunft von Eva Gilch von der Stadt Burghausen stiftete es die Stadtgemeinde 1899 dem neugegründeten Stadtmuseum. – Auch in der Sammlung des Schlossmuseums Friedenstein in Gotha befindet sich ein Ölgemälde der Elisabeth Knechtlin. Es ist ausführlich beschrieben in der Dissertation von Sophia Kunze mit dem Titel «Pathologische Blicke, Bilder bärtiger Frauen zwischen Kunst- und Medizingeschichte». Diese Abbildungen gleichen jener unserer Elisabetha Knechtlin.

Nebst den erwähnten zwei Radierungen im Museum Appenzell verwahren das Historische und Völkerkundmuseum sowie die Kantonsbibliothek St.Gallen noch weitere Grafiken.

Übrigens hat Schopenhauer sich verschiedentlich mit dem Thema Bart, diesem «Geschlechtsabzeichen mitten im Gesicht», befasst. Und über die «Zwitter» steht in seiner «Metaphysik der Geschlechtsliebe»: «Die Physiologen wissen, daß Mannheit und Weiblichkeit unzählige Grade zulassen, durch welche jene bis zum widerlichen Gynander und Hypospadäus sinkt, diese bis zur anmuthigen Androgyne steigt: von beiden Seiten aus kann der vollkommene Hermaphroditismus erreicht werden, auf welchem Individuen stehen, welche, die gerade Mitte zwischen beiden Geschlechtern haltend, keinem beizuzählen, folglich zur Fortpflanzung untauglich sind.»

Wenn wir die Bildlegende richtig interpretieren, dürfen wir annehmen, dass Elisabeth Knechtle acht Jahre lang verheiratet war und über achtzig Jahre lang in der Nähe von Appenzell lebte. Sie wurde demnach nicht, wie andere Menschen, die nicht «der Norm» entsprachen (Zwerge, Riesen, sogenannten «Missgeburten» usw.), in einem Zirkus oder auf dem Jahrmarkt gezeigt oder sonstwo ausgestellt.