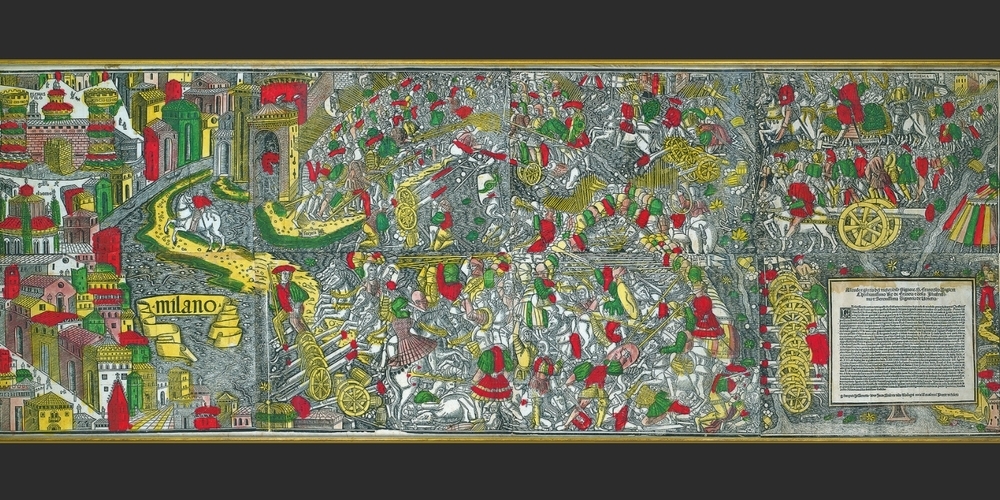

Die Schlacht von Marignano

Am 13. und 14.9.1515 standen sich die Truppen des franz. Königs Franz I. und die das Herzogtum Mailand verteidigenden Eidgenossen gegenüber. Hzg. Massimiliano Sforza, dem die Eidgenossen ihren Schutz zugesichert hatten, war zudem mit Papst Leo X. und Ks. Maximilian I. verbündet. Im Herbst 1515 befanden sich 40'000-50'000 Mann der Verbündeten in Norditalien, die aber nicht alle an der Schlacht von M. teilnahmen. Franz I. überquerte die Alpen mit 30'000 Fusssoldaten und Bogenschützen, mit Reiterei und einer starken Artillerie (72 schwere Kanonen, 200-300 leichte Geschütze) auf dem schwierigen Weg durch das Tal der Durance und über den Col d'Argentière. Die 20'000 eidg. Infanteristen, die ihn in Pinerolo und in Susa erwartet hatten, zogen sich nach Mailand zurück. Der König stiess in Richtung M. vor und traf 16 km südöstlich der Stadt auf die mit ihm verbündete Armee Venedigs.

Unter diesen Bedingungen war ein Teil der eidg. Hauptleute, namentlich die Berner, Solothurner und Freiburger, zu Verhandlungen bereit. Am 8. Sept. unterzeichneten sie mit Franz I. den Vertrag von Gallarate, der Frieden und die Zahlung einer Million Kronen an die Eidgenossen in Aussicht stellte. Der Vertrag wurde jedoch nicht von allen anerkannt, insbesondere die Urner, Schwyzer und Glarner waren dagegen. Am 13. Sept. stürmte eine Söldnertruppe, angestachelt von Kardinal Matthäus Schiner, Richtung M. Die Vorhut, eine Elitetruppe von rund tausend Büchsenschützen, hatte um 17 Uhr Feindberührung, aber es gelang den Eidgenossen nicht, sich der franz. Artillerie zu bemächtigen. Am 14. Sept. richtete diese bei Tagesanbruch in den Schlachthaufen der Eidgenossen, die wieder zum Sturm übergangen waren, ein Blutbad an. Nachdem die Eidgenossen zurückgewichen waren, starteten sie einen neuen Angriff, der siegreich hätte sein können, wenn nicht im Verlaufe des Morgens 12'000 Mann Verstärkung der Republik Venedig angekommen wären. Die Eidgenossen zogen sich nach Mailand zurück. Die Schlacht verursachte den Verlust von 5'000-8'000 Mann auf der Seite des Königs und von 9'000-10'000 eidg. Söldnern, nahezu der Hälfte der angeworbenen Kontingente.

Die Eidgenossen, die vorzugsweise im Schlachthaufen kämpften, wurden durch die Artillerie und die Ankunft der Venezianer besiegt. Ihre Hauptschwäche bestand in ihrem kollektiven Führungssystem und in der mangelnden Disziplin auf allen Stufen. 1515 hatte die Tagsatzung den Hauptleuten die Kompetenz erteilt, den Feldzug fortzusetzen oder Frieden zu schliessen. Sie hatte entschieden, dass zwei von den Kontingenten gewählte Oberbefehlshaber zusammen mit den andern Hauptleuten und den Vertretern der Gemeinden (Vollversammlungen der Söldner eines jeden Orts) das Kommando auszuüben hätten. Jeder Ort besass eine Stimme in diesem Kriegsrat, aber die Beschlüsse wurden von der Gemeinde gefasst. Am 13. Sept. hatten die Hauptleute den Vertrag von Gallarate einhalten wollen, doch die Gemeinden der Inner- und der Ostschweiz hatten sich in der Hoffnung auf Beute für die Schlacht entschieden.

Nach M. gaben die eidg. Orte ihre Expansionspolitik auf. Im Nov. 1516 schloss Franz I. mit ihnen einen Ewigen Frieden, der ein Bündnis sowie die Bereitstellung von eidg. Regimentern für Frankreich vorsah. Dieses polit.-militär. System hatte bis zur Franz. Revolution Bestand.

(Quelle: Historisches Lexikon der Schweiz)