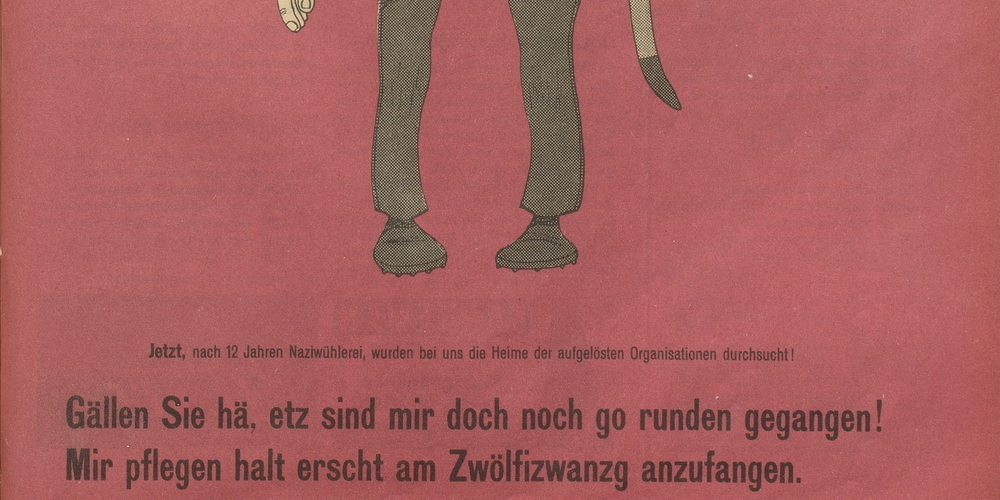

Im Mai 1945 erschien von Carl Böckli, genannt Bö, eine Karikatur eines Polizisten mit der Legende:

«Jetzt nach 12 Jahren Naziwühlereien wurden bei uns die Heime der aufgelösten Organisationen durchsucht!»

Dazu der Kommentar:

«Gällen Sie hä etz sind mir doch noch go runden gegangen!

Mir pflegen halt erscht am Zwölfizwanzg anzufangen.»

Die «reichsdeutschen Volksgenossen» und das Stadttheater St.Gallen

An diese Darstellung erinnerte ich mich, als ich im Zusammenhang mit den Veranstaltungen der «reichsdeutschen Volksgenossen» von 1933 bis 1945 von neuem Recherchen anstellte. Vor vielen Jahren erfuhr ich diesbezüglich viel vom zweiten Kapellmeister Emil Ackermann-Zidek (1896–1982), der 1932 von Zürich nach St.Gallen kam. In Zürich war er von 1926 bis 1928 Hilfskorrepetitor am Stadttheater und später Harmoniumspieler im Kino «Bellevue».

In St.Gallen wurde Ackermann von der «deutschen Kolonie» hie und da als Pianist engagiert, um mit deutschen Musikern an grösseren Anlässen Märsche und Lieder zu spielen oder solistische Darbietungen von Sängern und Sängerinnen zu begleiten. Während der Sommermonate betreute er im Kurhaus «Weissbad» die «Kurmusik».

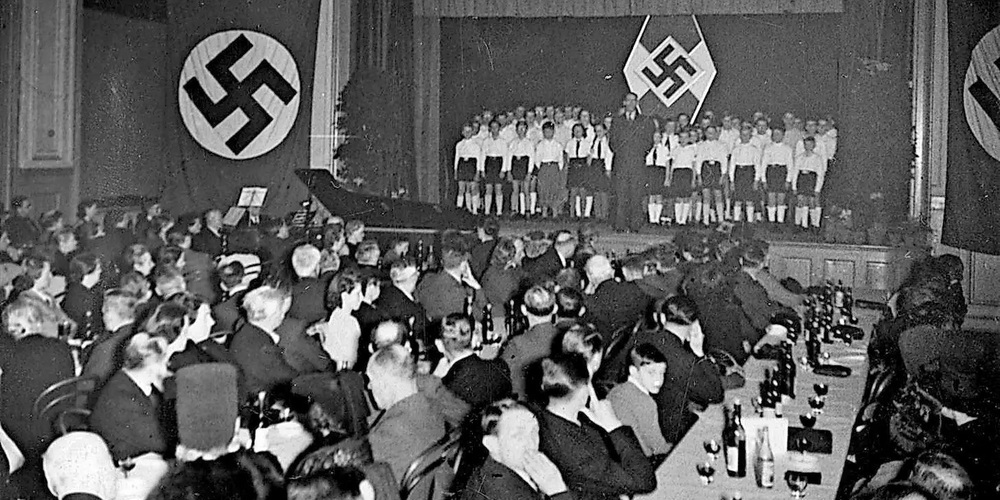

Für das Jahr 1935 sind beispielsweise folgende Anlässe der «Reichsdeutschen in St.Gallen» bekannt:

- Sonntag, 20. Januar 1935: Kino «Scala» – «Huldigung an den Führer».

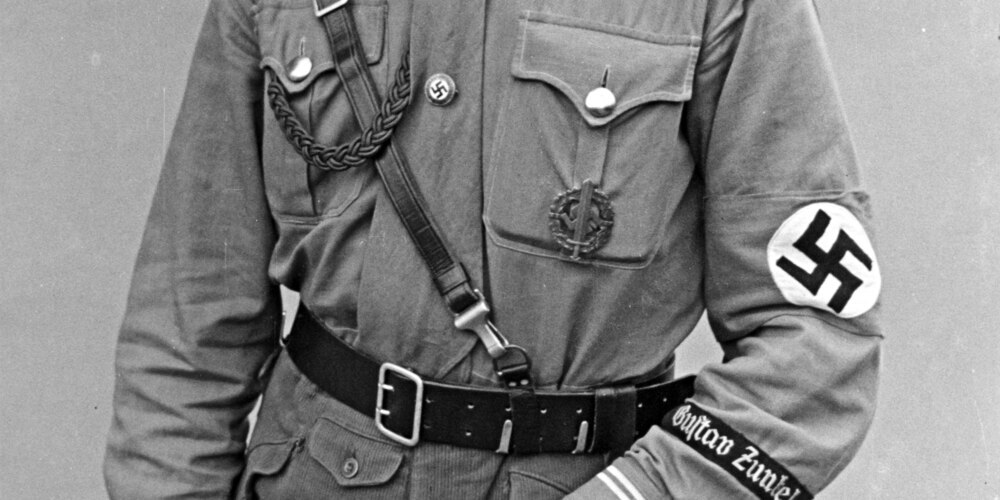

- Dienstag, 29. Januar 1935: «Schützengarten» – Galaveranstaltung «Soldat und Arbeiter im Dritten Reich». Tag der Machtergreifung: Referent Konteradmiral a.D. Heinz-Eduard Menche (1886–1961). An diesem Vortragsabend traten auch etwa ein Dutzend «Mann in voller SA-Uniform mit der Hakenkreuzarmbinde auf». Zudem lag «Der Reichsdeutsche in der Schweiz» auf, das Blatt jener «in unserem demokratischen Lande weit verzweigten Naziorganisationen, das beständig unsere demokratische Staatsform verhöhnt».

- Dienstag, 30. April 1935: «Schützengarten» – Feier des 1. Mai. Veranstalter: Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei.

- Donnerstag, 3. Oktober 1935: «Schützengarten» – Erntedankfest. Einladung: Deutscher Konsul. Zwei Schweizer Wehrmänner in Uniform nahmen daran teil.

Emil Ackermann erzählte mir, einmal hätten, als er im «Schützengarten» aufgespielt habe, die Deutschen mit den Hakenkreuzfahnen gefeiert, wo tagsdarauf die Erst-Maifeier der Sozialdemokraten stattgefunden habe und auch dort hätte er musiziert – mit demselben Flügel, denselben Blumen, nur mit anderen Fahnen…

Ich fragte ihn damals, ob er denn nicht Skrupel gehabt hätte. Er antwortete, er habe Frau und Kinder und wenig zu essen gehabt und hätte sich keine Skrupel leisten können bei seinem Lohn am Stadttheater!

«Mir pflegen halt erscht am Zwölfizwanzg anzufangen…»

Der Fall Fritz Bois.

Eine deutsche Garderobiere am Stadttheater St.Gallen soll beauftragt gewesen sein, «die Bühnenkünstler auf ihre politische Gesinnung auszuspionieren». Das Theater selber hat die «politische Gesinnung» der Mitarbeiter nicht ausspioniert. Der Tenor Heinz Huggler (1911–1980), der von 1939 bis 1977 dem Stadttheater als festes Ensemblemitglied angehörte, sagte 1974, am Theater sei damals nicht politisiert worden «weder so noch so»; es sei ein neutrales Theater gewesen.

Ob dem tatsächlich so war?

Von 1939 bis 1946 war Ulrich Diem (1871–1957) Präsident und Direktor des Stadttheaters. In seinem Stadttheater-Tagebuch steht unter dem 20. Juli 1945: «Nach der Niederwerfung Deutschlands durch die Alliierten und im Gefolge des Zusammenbruches aller Organisationen des Deutschen Reiches in der Schweiz stellt sich heraus, dass verschiedene Mitglieder unseres Ensembles eingeschriebene Mitglieder der Nationalsozialistischen Partei waren.» Interpretieren wir diesen Eintrag so, dass von «ausspionieren» seitens der Theaterleitung nicht die Rede sein konnte.

Zu diesen eingeschriebenen Mitgliedern der NSDAP gehörte auch Fritz Bois (1901–1957), nach Emil Ackermann zu seiner Zeit wohl der populärste Schauspieler und Sänger am hiesigen Stadttheater. Er war sicher alles andere als ein fanatischer Parteigenosse; aber er war Mitglied des «Opferrings» und Mitglied der NSDAP.

Nach seinen eigenen Aussagen dokumentierte er allerdings später seine «Lauheit der NSDAP gegenüber durch Einstellung der Beitragsleistungen», und es wurde ihm gedroht, dass man ihm «wegen unverantwortlicher Interesselosigkeit an der deutschen Gemeinschaftssache die Mitgliedschaft entziehen würde», was dann, wie Bois versicherte, «auch tatsächlich geschah». (Der «Opferring der NSDAP» war eine Einrichtung «zur regelmässigen Sammlung von finanziellen Zuwendungen» für die Finanzierung der Partei.)

Bois hat Emil Ackermann einmal gestanden, dass er Parteimitglied sei, jedoch nur, um ungeschoren zu bleiben und sich von den offiziellen Anlässen der deutschen Kolonie eher drücken zu können. Nach Ackermann war Bois an diesen Anlässen denn auch niemals anwesend «weder als Mitwirkender noch als Gast».

Interessant ist, dass die Frau des Schauspielers und Regisseurs Kurt Busch (1879–1954) «nationalsozialistisch angehaucht» war. Diese Sängerin Ernestine Margaretha Aloisia Busch-Leitenberger (1888–1970) begleitete Ackermann bei Anlässen der deutschen Kolonie.

«Nach Saisonschluss» nun wurde die Entlassung von vier Mitgliedern des Ensembles «immer nachdrücklicher verlangt», u.a. auch «durch Artikel in allen Tagesblättern».

Für Diem war vor allem der Fall Bois tragisch; er wollte «mit Rücksicht auf entlastende Momente hinsichtlich NSDAP» und auf während 19 Jahren klaglos geleistete ausgezeichnete Dienste ihm eine Zeit lang die halbe Gage zuwenden. Ein Rechtsschutz, um den die Entlassenen beim Personalverband nachsuchten, wurde ihnen verweigert. Die Frau von Fritz Bois, Johanna Wilhelmine Banzer (1893–1969), war nach Emil Ackermann «schon eher überzeugte Nationalsozialistin».

Der einstige «Publikumsliebling» wurde also entlassen, und im November 1945 «hat der Regierungsrat Fritz Bois die Ausweisung aus der Schweiz angedroht». Er konnte jedoch bleiben, vielleicht weil er «ganz assimiliert» war, und musste sich als «Reisender» auf den Verkauf von Staubsaugern verlegen. Seit November 1955 arbeitete er als Aushilfe in der Schreibstube für Stellenlose, wo er «eine pflichtbewusste und geschätzte Arbeitskraft» gewesen sei.

Wem käme da nicht das Sprichwort in den Sinn:

«Die kleinen Diebe hängt man, die grossen lässt man laufen.»

Quelle und Literatur:

- Ziegler, Ernst: Als der Krieg zu Ende war… Zur Geschichte der Stadt St.Gallen von 1935 bis 1945. St.Gallen, 1996.